タフトの9インチディスプレイオーディオの「低音」がもうちょっと欲しいなと感じていました。

そこで今回は購入した「サブウーファー」を自分で取り付けてみました。

本来ウーファー取り付けは、バッテリー電源を引き込んだり(バッ直)、車体のハーネスをいじったりする必要があります。

ですが、「バッ直不要ウーファー」「分岐ハーネス」を用いることで簡単にウーファーを取り付けることができました。

その結果、音の迫力が格段にアップし、音楽や映画がより楽しめています!

アクセサリー取り付け経験のない方でも取り付けできると思いますので設置手順やコツを簡単に紹介します。

9インチディスプレイオーディオの音質は?

タフトのディスプレイオーディオのデメリット

タフトのオーディオは、軽自動車にしては「悪くない音」だと思うのですが・・・

しかし、「低音が足りない」こともあり、残念ながら「いい音」とは言えない。

低音は、「ペラペラ」という訳ではないのですが、やはり「もの足りない」感じがするのが正直な感想です。

「惜しい」「もったいない」というイメージ。

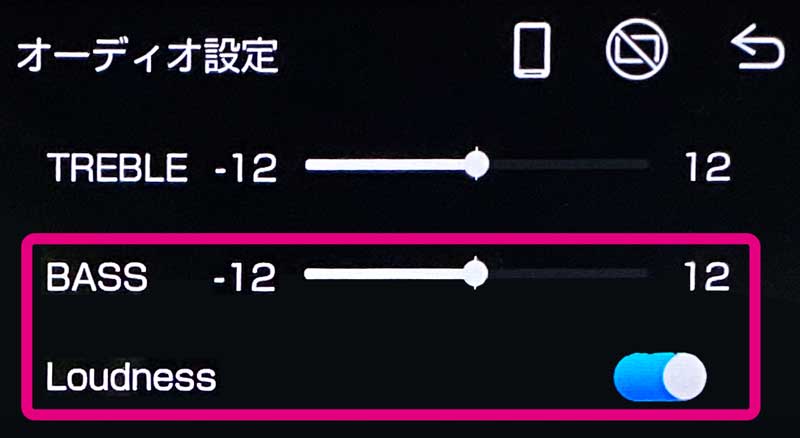

タフトのオーディオは設定しだいで少し改善するも・・・

「ラウドネスをオン」にすれば少し迫力のある聞ける音になります。

さらに「BASS」や「イコライザー」やなどで低音のレベルを上げればもう少し強化できます。

ただし、純正スピーカーの限界を超えた低音はもちろん再生されません。

ウーファーを組み込むと別次元の音になりそうな予感

タフトの場合、ウーファーを組み込めば「いい音」になりそうな期待感はあります。

「ドアスピーカー」を変える人も多いと思いますが、個人的には「まずウーファー」だと思っています。

それは「コストパフォーマンス」(費用対効果)が高いからです(お手軽に音質アップできる)

例えば、タフトに「ディーラーオプションのスピーカー」をつけると「約11万円」です。

このスピーカーシステムも「いい音」だと思いますが、個人的にメリハリの効いた「ドンジャリ」な音が好きなので、おそらく「もっと低音が欲しい」「もっと高音が欲しい」ということになると思います。

その役割をもった「サブウーファー」「ツイーター」を着けたほうが、自分好みの音質改善の「近道」になると思っています。

個人的には、「安価でお手軽なウーファー」をつけた方が、手軽にいい音を手に入れられると思っています。

サブウーファーのメリット・デメリット

サブウーファーのメリット

「サブウーファー」を取り付ける「メリット」は?

- 低音・重低音の増強効果がある

- 楽曲や映画の高揚感・迫力が高まる

- 分かりやすい音響アップ効果

個人的にはズンズン、ドンドンといった低音ではなく、あくまでも増強程度を期待しています。

サブウーファーのデメリット

一方「デメリット」は?

- バッテリーから直接電源を取る必要がある(バッ直)

- 接続が複雑で車両側のハーネスを加工する必要がある

- 取り付けるのに加え、クルマ売却時に取り外すのも大変

バッテリーから直接電源を取る(バッ直)のは非常に面倒で手間がかかるのでサブウーファー取り付けの「ボトルネック」になっていると思います。

今回紹介するような出力の小さなサブウーファーは基本的に必要ないです。

エンジンルームやトランクルームから太いコードを引いてくる作業は結構大変です。

特にエンジンルームからのコード引き込みは上手く施工しないと「雨漏れ」のリスクもあります。

アクセサリー取り付けの経験の無い方は「バッ直」は難易度が高いと思われます。

購入して取り付けたサブウーファーの「選択基準」

今回のサブウーファーの「選定基準」は以下の通りです。

- 「バッ直不要」でバッテリーから直接電源を取る必要がないもの

- 「コンパクト」な形状のもの(軽自動車なのでスペースが少ない)

- ある程度「低音が補強」されればOK(ズンズンは期待していない)

- 信頼できるスピーカーブランド製の1~2万円程度で購入できるウーファー

特に気にしたのは「バッ直不要」な点です。

この「選定基準」で購入したのはこちらのサブウーファーになります(ほぼ一択でした)

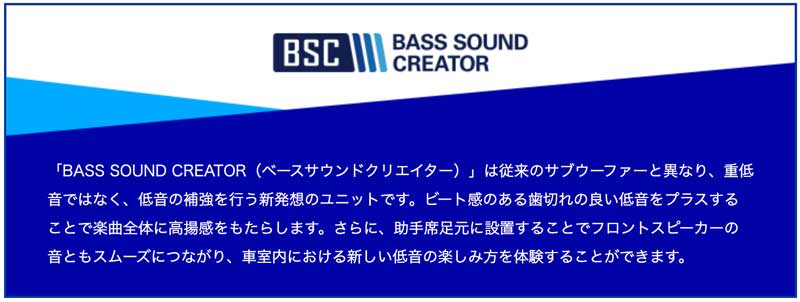

購入したサブウーファー→ベースサウンドクリエイター

今回購入したサブウーファーは、

パイオニアのカロッツェリアブランドの「ベースサウンドクリエイター」(WX010A)です。

出力を抑えている(160W)こともあり「バッテリー直結」(バッ直)しなくていいウーファーです。

「重低音ではなく、低音の補強を行うことをコンセプト」にしたウーファーです

まさにベースサウンドクリエイターというコンセプトです。

また非常に「コンパクト」(幅230・奥行き116・高さ70mm)なので、シート下はもちろん「助手席の足元」などにも置くことができます。

「助手席の足元」の方が「コーナー音響効果」で、出力が小さい分もカバーできるので推奨もされています。

実際に助手席足元にも置いて比較しました。「コーナー音響効果」なのか、確かに低音が強化される実感はありました!

ただし、個人的には「軽自動車なのでスペースが少ない」「ほんのり低音がプラスされればいい」程度に考えているので、「シート下」に設置します。

「横置き」だけでなく、「縦置き」もできるので、どこでも設置できそうですね(取り付けステー付属)

気になる点は「リモコン」がついていないことです。

なので、「ウーファー本体」についている「フリークエンシー」「ゲイン」などつまみなどで調整する必要があります。

ただし、サブウーファーは、一度好みの設定すれば、それほどいじらないでいいと思っているので、個人的には問題ないです。

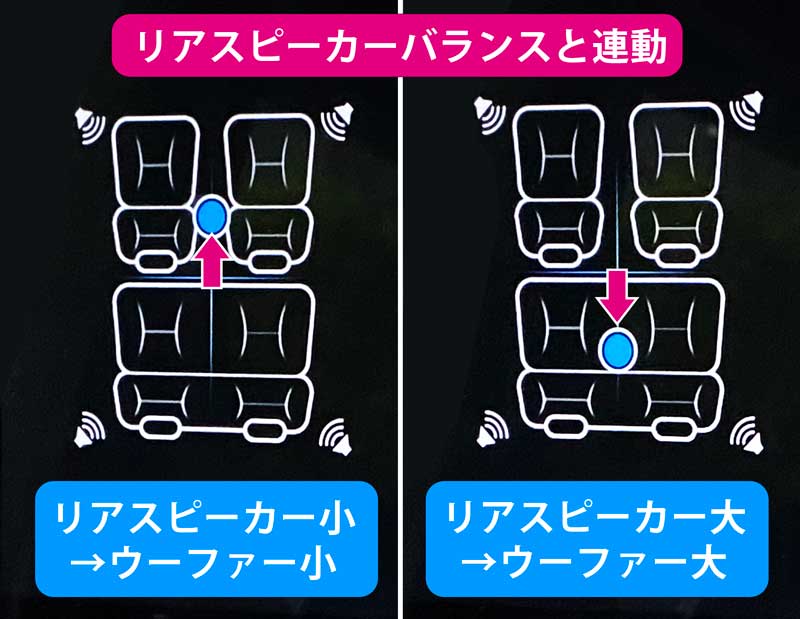

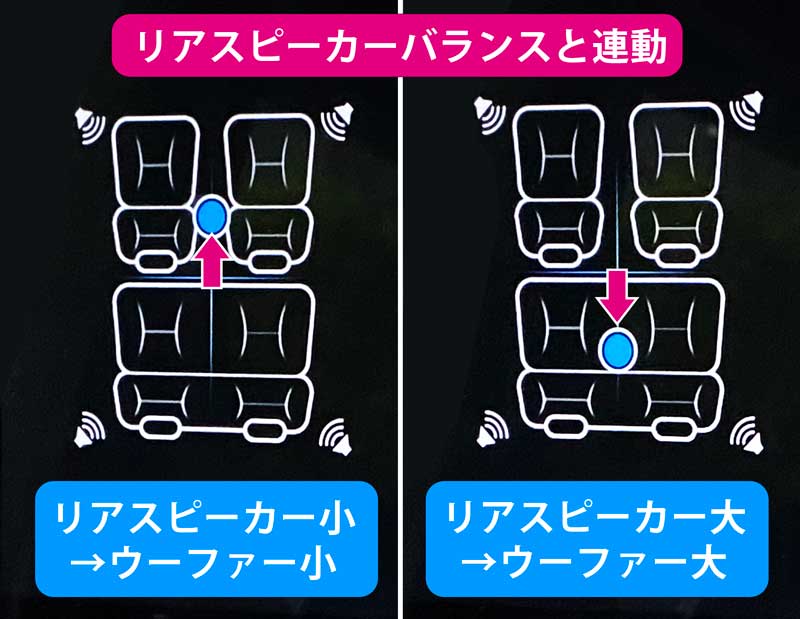

また、「リアスピーカーのラインにつなぐ」ことで、リアスピーカーのバランス調整と連動してウーファーの音量を調整できます(調整の仕方は後述します)

それでは取り付けていきます!

自分でサブウーファーを取り付けてみた!→取り付け手順とコツ

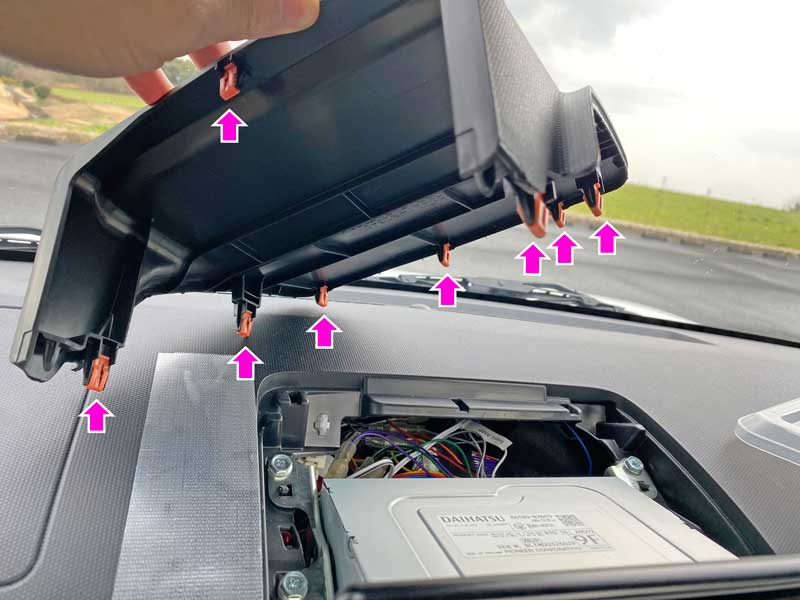

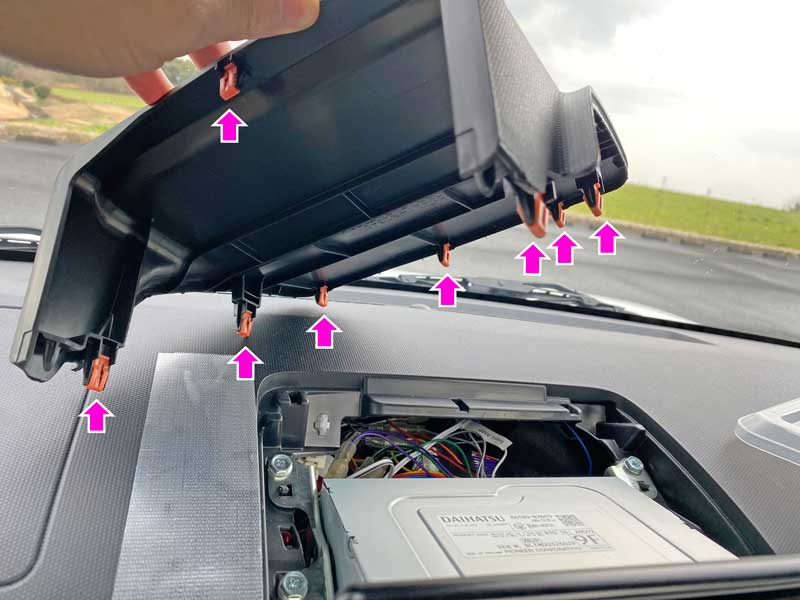

ディスプレイオーディオのパネルを取り外す

「プラスチックリムーバー」というツールを「パネルとダッシュボードの隙間」に差し込みながら、少しずつ外します。

タフトの場合は、「ディスプレイオーディオの左側の隙間」から作業するがやりやすかったです。

絶対にマイナスドライバーなどで行わないようにしてください。

マイナスドライバーは、ダッシュボードのパネルより硬いのでパネルが傷んでしまいます。

それほど力も必要ありません。

意外なほど簡単に外れます!

ディスプレイオーディオのボルトを4本外す

ディスプレイオーディオは上部の「4本のボルト」で取り付けられています。

「ソケットレンチ」を使ってボルトをゆるめます。

ボルトは引き抜いて無くさないようにしておきます。

ダッシュボード内に落とさないように注意!!

ボルトを外したら、ディスプレイオーディオを20cmほど「前に引き出し」ます。

すると、ディスプレイオーディオ背面の端子が作業しやすくなります。

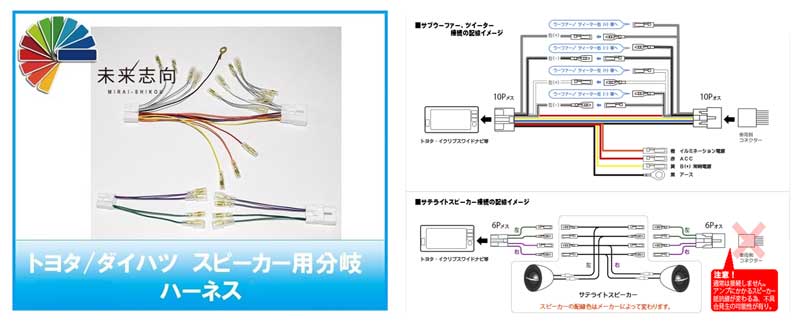

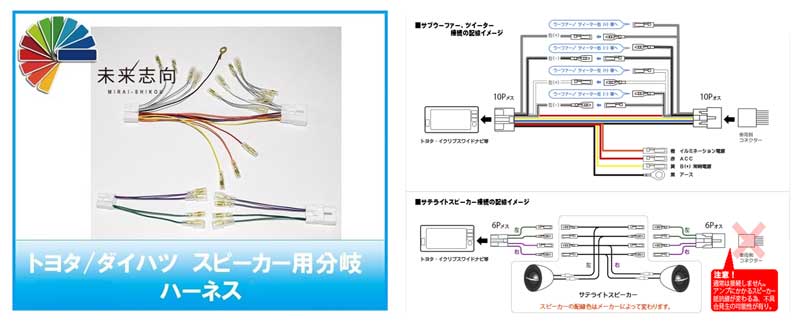

車両側ハーネスを加工しなくていい変換ハーネス使用

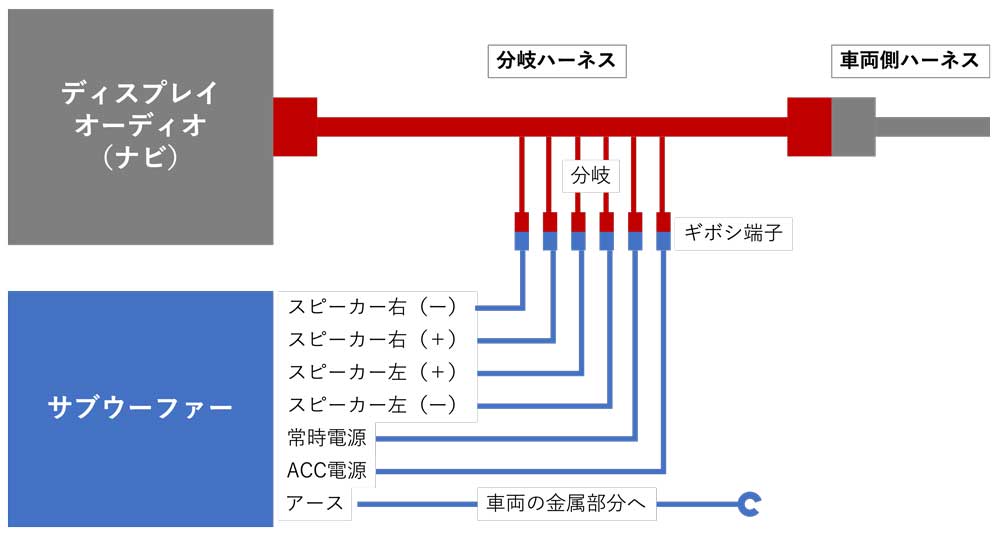

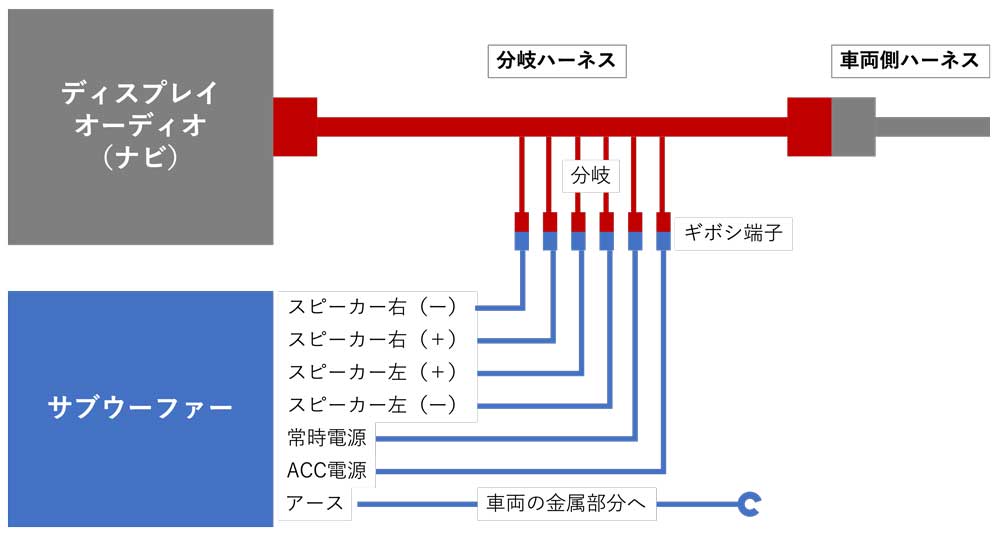

今回は「分岐ハーネス」を使い、車両側のハーネスをまったくいじらずに取り付けていきます。

下記の商品を、ディスプレイオーディオやナビと車両側のハーネスの間に「割り込ませる」ようにします。

配線を切断したりする必要がなくカプラーオンだけで取り付けられます。

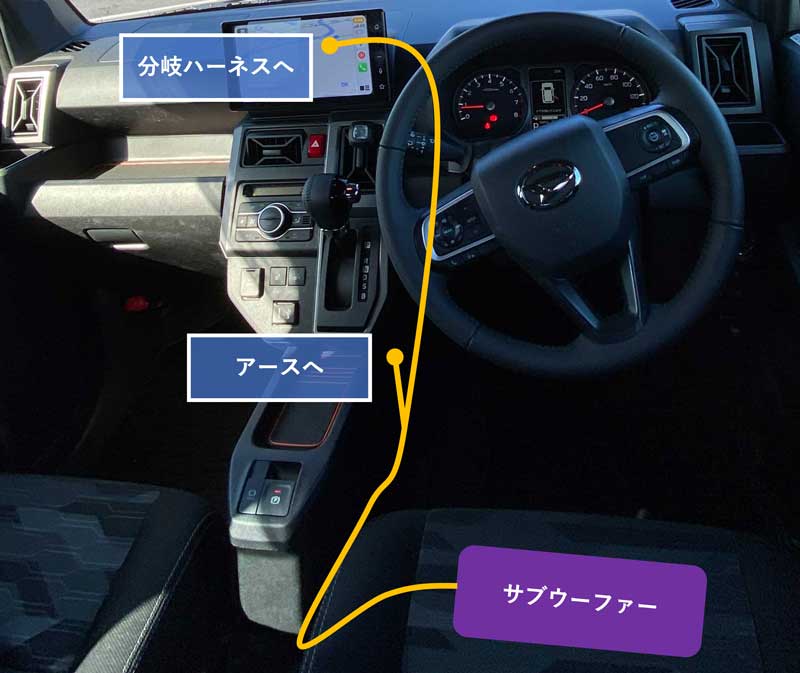

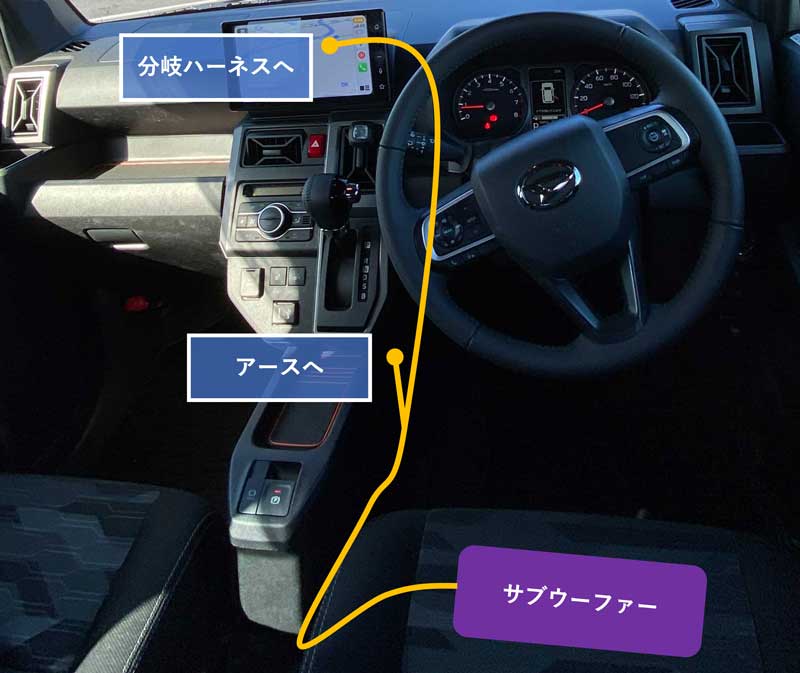

まず、「サブウーファーからのコード」をナビの後ろまで引き込みます。

「配線ガイド」という自由に曲げることができるツールを使えば、簡単に引き込むことができます。

「樹脂で覆われた針金の先にフック」がついているような商品です。

まず配線ガイドを通して、先端のフックに実際の配線をひっかけて引っ張れば簡単に引き込めます。

あとは、

「分岐ハーネスから出ているコード」と、「サブウーファーについているコード」の「ギボシ端子」を繋げばいいだけです。

今回は「ウーファーの出力」は、「リアスピーカーの分岐」につなぎます。

オーディオの前後バランス設定で、サブウーファーの音量を調整するためです。

「常時電源」や「ACC」もギボシ端子を接続するだけでOKです。

実際に、「分岐ハーネスをナビと車両側ハーネスの間に割り込ませる」と下記写真のようになります。

写真では「ごちゃごちゃ」していますが、下記イメージ図のように「ウーファー」「分岐ハーネス」を説明書通りにつないでいるだけです。

ギボシ端子なので接続は簡単です(押し込むだけ)

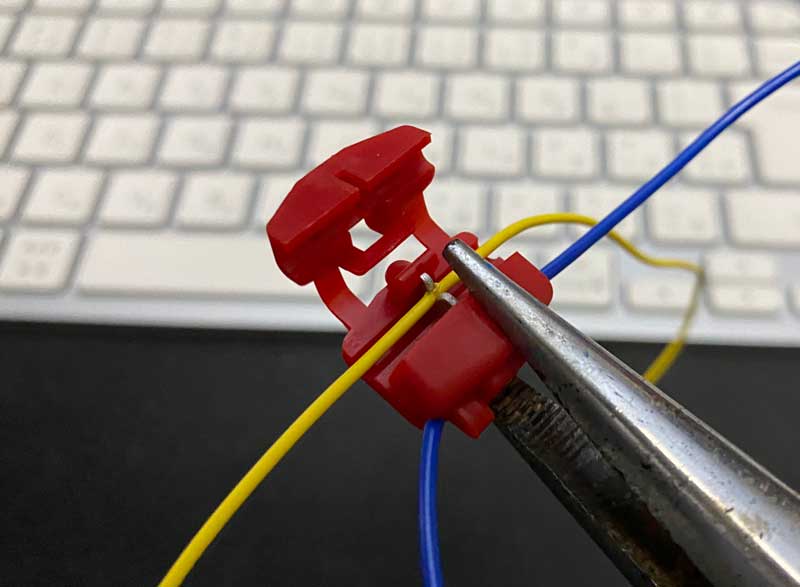

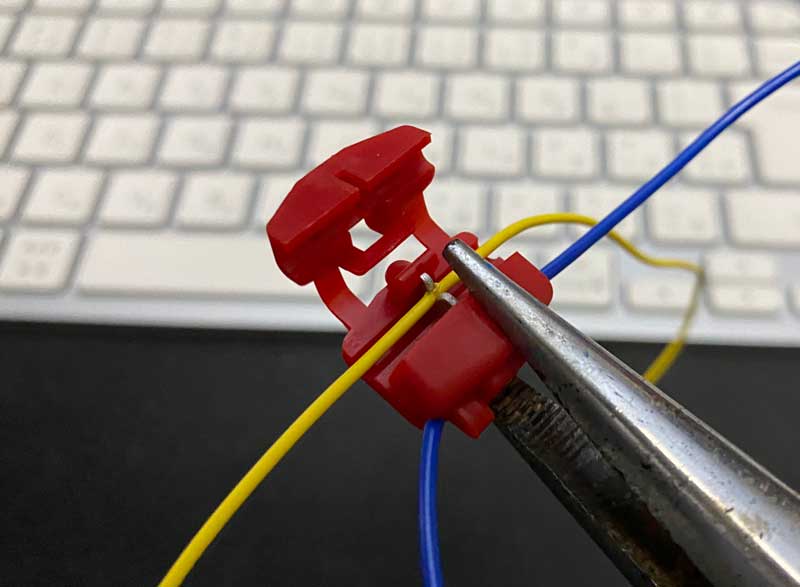

ギボシ端子が分岐されてない場合は「配線コネクター」と使います。

「配線コネクター」は、繋ぎたいコードとコードをラジオペンチで挟むだけで物理的・電気的に接続できます。

「配線コネクター」は、接続したいコードを、挟むことで凹方の金属のブリッジが、電線のビニールを皮剥きして、お互いに通電できるようになるイメージの超便利アイテムです。

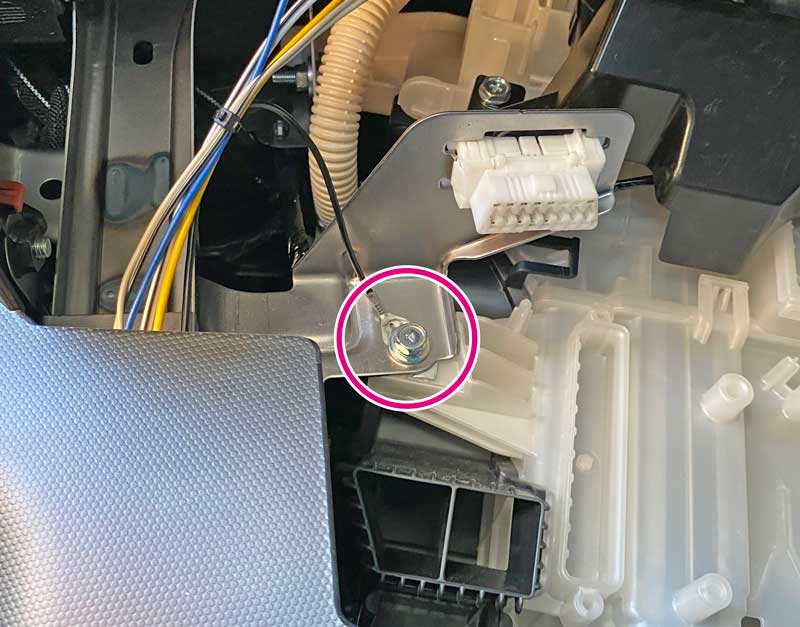

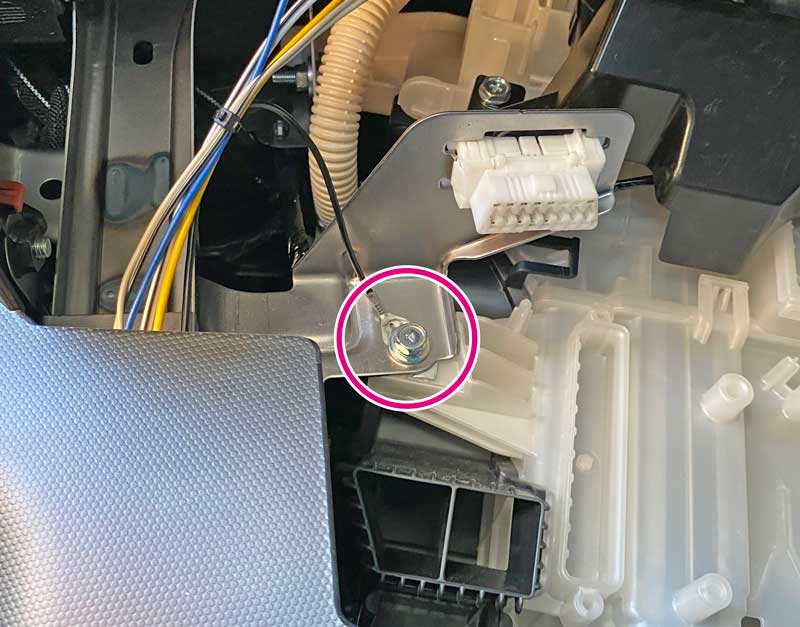

アースは近くの車体につながっている金属部分に接続

「アース」に関しては、ウーファーのコードが短く、ディスプレイオーディオ・ナビに届かないので、「手短なアースポイント」に接続します。

車体とつながっている金属部分(マイナス電源だとれるところ)であればどこでもOKです。

今回は、運転席の左膝上あたりにある「OBD(整備時の診断用コネクター)のステーのボルト」に「アース線を噛ませる」ことにしました。

ケーブルは20cmくらいの間隔で細めの結束バンドでまとめておくとバラつかずに扱いやすいです。

コードを綺麗に収める

あとは「コードが見えないよう」にしながらディスプレイオーディオをキレイに収めていきます(元に戻す)

タフトの場合は、ディスプレイオーディオ・ナビの後ろは結構スペースに余裕があるので簡単に収まります。

さらに、タフトは「センターコンソール」があるので、センターコンソールの下にコードを押し込むだけで、ウーファーまでのコードが見えなくなります。

センターコンソールを外す必要はなく、手で簡単に押し込むことができます。

完成すると以下の写真のようにラインが接続されていることになります。

サブウーファーは超コンパクトなので運転席シート下に置いても全く邪魔になりません。

「軽自動車のシート下」は、後部座席の人の足先が入り込むので、大きいサブウーファーは置きづらいです。

でもこの超コンパクトサイズのサブウーファーなら全く邪魔になりません。

「ベースサウンドクリエイター」は、スペースが限られる軽自動車に最適なウーファーだと思います!!

音質は大満足です!

肝心の音質はどうなった?

「ベースサウンドクリエイター」をつけて実際にいろいろな音楽を聴いてみると?

低音が強化されて「大満足」の音になりました!!!

出力は低い(MAX160W)ので、うっすらと強化される感じなのかな?と思っていたのですが、

びっくりするくらい低音増強効果がはっきりと感じられます。

ただし、ズンズンと車全体が響くような感じではなく、どちらかというとタイトに引き締まった低音という感じです。

まさに「ベースサウンドクリエイター」というその名の通りという感じです!

もちろん大出力のサブウーファーとは違うのですがコミコミ2万円弱の投資で「必要十分な低音強化」になりました。

サブウーファーやツイーター効果の調整方法

「本体のつまみ」で、「ゲイン」「フリークエンシー」「PHASE」「INPUT LEVEL」などののウーファーの音質調整が可能です。

リモコンでは調整できません(リモコンがありません)

ゲインの調整方法

「ゲイン」はボリュームのようなものです。

ベースサウンドクリエイター「本体のつまみ」である程度調整したら、「リアスピーカーの音量調整(フェーダー)でも調整可能」です。

ウーファーをリアスピーカーのラインに接続したので、「リアスピーカーの音量調整」に連動しています。

フリークエンシーの調整方法

「フリークエンシー」は、強化する音の周波数帯(音の高さ・低さ)を調整できます。

「ベースサウンドクリエイター」は、フリークエンシーを50Hz〜250Hzの範囲で調整可能です。

こちらもベースサウンドクリエイター「本体のつまみ」で大体の好みに調整しておいて、あとは「ディスプレイオーディオ・ナビのイコライザーで調整する」のがおすすめです。

タフトのディスプレイオーディオの場合は、イコライザーの「Custom」設定で、「100Hz」のバーを上げ下げすると効果的に調整できます。

フェーズの設定方法

「フェーズ」は、「位相」を変えるものですが、切り替えてみて自分にとって「よりいい音」に感じる方を選べばOKです。

フェーズは「ON・OFF2種類」しかないので簡単です。差が感じられない場合はどちらでもOK!

「インプットレベル」の設定方法

インプットレベルは、配線状況によって「SP LINE」(スピーカーライン)、「RCA」(ピンコード)なのかを設定します。

「サブウーファーへの入力の大きさ」を調整できるのですが、注意点として「非常に音量の変化が大きい」のでボリューム・ゲインは下げてから行ったほうがいいです。

特に「SP LINE」→「RCA」に変更する場合は音が大きくなります!

(参考)リモコンが欲しい方は、薄型サブウーファーがおすすめ

参考ですが、もし音質調整ができる「リモコン付きのウーファー」が欲しい方は、同じくパイオニアから発売されている超薄型サブウーファーをおすすめします。

曲のジャンルを変えた時や、助手席に乗る人に合わせるなど、「手元のウーファーのリモコンで低音をコントロール」できます。

カーオーディオのイコライザーで調整するよりも操作性は良いと思います。

個人的には、一度セッティングすれば、ほぼ使わないのでリモコンはあまり必要性はないかな?とも思っています。

軽自動車の場合は、狭いので邪魔なものはなるべく省いておきたいということもあります。

こちらも「バッ直無し」で取り付けて、問題なく使えました(ヒューズ飛び無し、出力に不満が無い)

このくらいの出力でも「バッ直の方が音がいい」という方もいますが、その辺は「好み・こだわり」の部分だと個人的には思います。

このサブウーファーは、本体の全高が「約6cm」と超薄型なので取り付けの汎用性が高いです。

軽自動車はもちろん、シート下にクリアランスが少ない、「ハイブリッドカーのシート下」などにも置けたりします。

座席の下にクリアランスがほとんどない「ノアハイブリッド」(80系)にも取り付けましたが、ジャストサイズ(ギリギリ)で入りました。

タフトの場合は、まず「縦向きにシートの下に入れてから、90度回転」させれば上手く収まります。

ただし、後席に大きな人が乗って、足を投げ出した場合、つま先がギリギリ当たったりするかもしれません。

もちろん、基本1〜2名で乗車する場合は何の問題もありません。

取り付け方は、本体にリモコンを接続する以外は同じです(リモコンもLANコネクタみたいなものを差し込むだけで簡単)

というか、「ベースサウンドクリエイター」の配線をしていれば、コネクタが同じなので本体だけ入れ替えることができるんです。

細かく仕様が同じか調査はしていません。自分が試した感じでは何も問題がでませんでした。

音質は、ベースクリエイターより「スピーカーが大型」なのでこちらの方が「低音にゆとり」があります。

個人的には、まず「ベースサウンドクリエイター」を試してみて、リモコンが欲しくなったり、「もっと低音が欲しい人」はこちらのウーファーを検討してみてもいいと思います。

「ベースクリエイター」から交換する場合は、「ウーファーを設置して、コネクタを差し替えるだけ」の簡単インストールになるので、気軽に交換できます。

まとめ

「バッ直不要のサブウーファー」と「分岐ハーネス」で、簡単にウーファーが設置できました。

しかも、期待以上の低音で、車内で音楽・テレビ・動画などをみるのが楽しくなりました!

やはり、個人的にはウーファー設置が一番「コスト・パフォーマンスが高い手軽な音質改善」だと再認識しました。

興味のある方はぜひチェックしてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント